Casemate STG n°87 des Vernes (ligne Maginot).

Introduction.

Introduction.

En 2008, M Dimitric Félix participait à la restauration de la casemate STG des Vernes (SF Altkirch).

Il nous avait alors fait parvenir plusieurs photos (notées ici « Félix 2007 ») avec son accord pour qu'elles soient incluses dans un dossier sur la casemate STG des Vernes.

C'est ce que nous avons fait en 2008, puis refait en 2022 dans ce dossier techniquement « amélioré ».

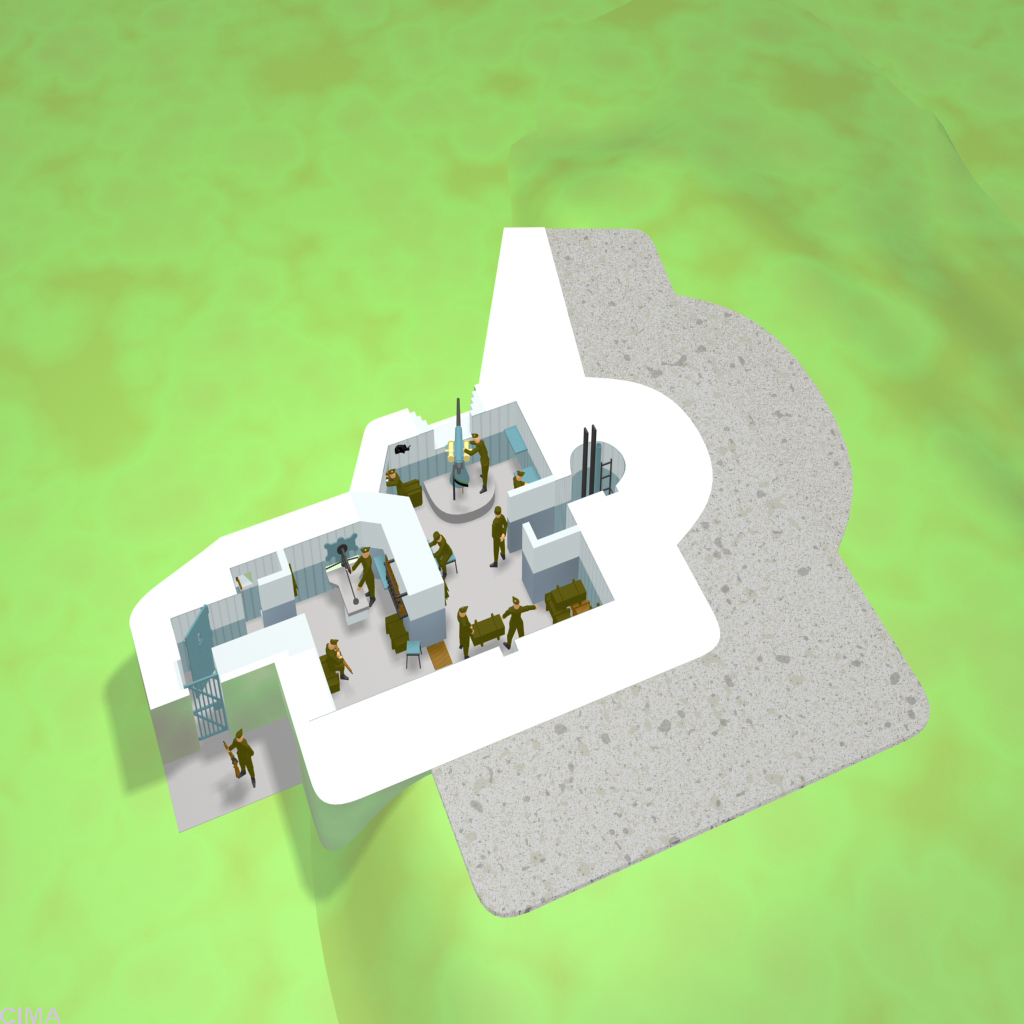

Arrière;-43;0;0;_;_;NONNON

Côté_frontière;40;0;0;_;_;NONNON

Merlon;25;-8;0.5;_;Repérer le merlon;Roc

GFM;10;0;0.5;_;Repérer la position de la GFM;Cloche

AC47;-4;11.5;0.5;_;Chambre de tir 47mm;AC47

FM;-11;10;0.5;_;FM de la chambre de tir 47mm;ACFM

P.F;-14;12;-2;_0_1_2_3_10_11_12_13_14_15_;Fosse 2;Fosse

Entrée H;-31;-3;0.5;_;Entrée hommes;EntreeH

Entrée M;-24;-9;0.5;_;Entrée matériels;EntreeM

Latrines;-27;2;0.5;_;Latrines;FM

FM;-27;5;0.5;_;FM des latrines;FM

M.H;-15;6;0.5;_;Casemate mitrailleuse Hotchkiss 8mm;Hot

Réserve;2;-10;0.5;_;Clic : Réserve;Cloche

Trans;4;-2;0.5;_;Local tansmissions;Sas

Trappe;0;-9;-3;_0_1_2_3_13_14_15_;Clic : Trappe;Cloche

Présentation.

Présentation de la casemate.

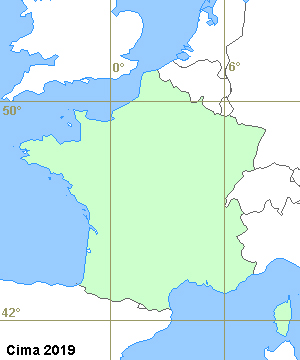

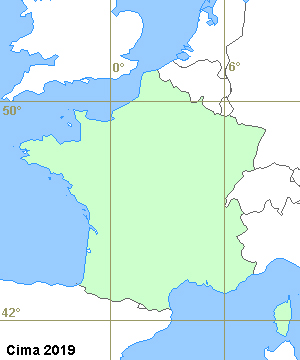

Localisation

Vernes

Cette casemate est située dans le SF Altkirch.

Ses coordonnées sont :

Longitude : 7.4133° Est;

Latitude : 47.62637° Nord.

Remarque : dans le texte de ce dossier, pensez à pointer les mots surlignés en rouge.

Premières impressions

Vue de la fortification.

C'est une casemate d'infanterie simple flanquement dont l'armement tire uniquement vers le Nord.

Sa construction débuta en 1938, date utile à connaître pour comprendre certaines de ses caractéristiques.

Caractéristiques positives

À la voir de loin, on pense être en présence d'une casemate CORF classique avec sa protection passive par :

- une épaisse dalle de béton (2m) servant de visière aux principaux créneaux de tir ;

- un merlon (Merlon) en rocaille et terre, côté frontière, protégeant contre les tirs ennemis ;

- et, toujours côté frontière, une muraille de 2,5m d'épaisseur, plus conséquente donc que les murailles latérales et arrières faisant 1m d'épaisseur.

Elle semble même être plus perfectionnée que les casemates CORF car, sur ses dessus, il y a une cloche GFM type B ; le dernier cri des GFM !

Caractéristiques négatives

Mais, en y regardant de plus près, on constate qu'il s'agit d'une STG, construite après la dissolution de la CORF (dissolution en 1935) et avec le manque de crédits ayant caractérisé cette époque pré-guerre de 1940.

Par exemple :

- il n'y a pas de fossé diamant interdisant l'approche des créneaux de tir ;

- il n'y a pas d'étanchéité entre les embrasures de ces créneaux et leur armement.

Ce manque d'étanchéité impacte donc la sécurité de ses occupants en ne les protégeant pas contre la pénétration des gaz de combat ennemis, des grenades et jets de lance-flammes !

De plus, cette absence d'étanchéité ne permet pas de mettre la casemate en légère surpression afin de bien pouvoir éliminer les gaz toxiques produits au cours de ses tirs défensifs.

Cependant, elle est historiquement intéressante à étudier puisqu'elle constitue l'un des éléments de défense « ajoutés » à la ligne Maginot, juste avant 1940.

On ne peut toutefois pas s'empêcher de la comparer régulièrement aux casemate CORF construites avant elle.

Entrées.

Entrées

La casemate dispose de deux entrées :

- une entrée pour les hommes (Entrée H) ;

- et une entrée pour les gros matériels (Entrée M).

Entrée des hommes

Porte blindée de l'entrée des hommes, vue depuis l'intérieur de la casemate.

Entrée des gros matériels

Sur cette photo, l'entrée (obturée) des matériels est au fond de la salle, derrière la table semble-t-il ici réservée à des bouteilles !

C'est une entrée (Entrée M) très spéciale, fermée non pas par une porte à battant mais par un empilement de plaques de blindage.

Pourquoi ?

Il était prévu, pour ce type de casemates STG, qu'elles ne soient occupées qu'occasionnellement. L'armement était donc celui en dotation dans les unités d'infanterie et apporté par l'unité de passage.

Ici, le créneau principal de tir (pour un antichar) devait donc être accessible tout particulièrement à un canon de 45mm ou de 25mm, sur roues, ne pouvant donc pas passer par la chicane de l'entrée des hommes (Entrée H). Le canon entrait donc par une ouverture lui donnant un accès aisé à son poste de tir.

Puis, le canon mis en place, l'entrée des matériels (Entrée M) n'avait momentanément plus d'utilité et était donc obturée par un empilement de plaques de blindage ; une sorte de mur plus résistant qu'une porte.

Et comme nous venons d'évoquer l'armement... parlons-en un peu !

Armement

Armement

Armement antichar

Chambre de tir pour canon antichar

Créneau pour le canon antichar.

Sur cette photo il est obturé afin d'éviter les incursions indésirables.

Ce créneau était prévu pour recevoir un antichar d'infanterie, sur roues, AC47 à l'étude ainsi qu'un système d'obturation étanche pour ce canon.

En 1940 rien n'était livré et le créneau n'était pas étanche !

Heureusement, en attendant ces livraisons hypothétiques la casemate avait été équipée d'un vieux matériel de 47mm de Marine avec affut crinoline.

Référence au site wikimaginot : « il est à noter qu'il est possible que le canon de 47mm sur affut crinoline prévu ait été remplacé par un canon antichar de 25 SA [Hotchkiss], si tant est qu'il ait été mis en place ».

« Vieux » matériel de 47mm ?

Après la dissolution de la CORF, les casemates d'infanterie construites reçoivent provisoirement (provisoire qui sera définitif) un vieux matériel de 47mm modèle 1885 réformé par la Marine en 1933 pour son manque d'efficacité face aux nouveaux blindages des navires de guerre.

Plutôt que d'être détruits, ces canons entament donc une seconde vie et permettent des économies budgétaires bienvenues à l'époque.

Fusil mitrailleur

Créneau pour Fusil mitrailleur (FM) de la chambre de tir antichar.

A droite de ce créneau il y a une goulotte à grenades.

Le trou, visible à l'extrême gauche de la photo, devait être utilisé pour faire passer une gaine de ventilation (non installée).

Vue d'une petite partie de la chambre de tir pour antichar, depuis le bas de la cloche GFM et le local téléphonique (Trans) situé au pied de la cloche GFM.

A côté de ce local téléphonique, à une extrémité de la chambre de tir, un renfoncement sert entre autres de réserve à munitions (Réserve).

Mitrailleuse

Chambre de tir pour mitrailleuse Hotchkiss

Socle du poste de tir (un peu encombré) sur lequel était installée une mitrailleuse Hotchkiss (M.H) 8mm modèle 1914, face à son créneau de tir.

Masque du créneau pour la mitrailleuse Hotchkiss.

L'assise support pour mitrailleuse semble, ici, être utilisée comme table de travail.

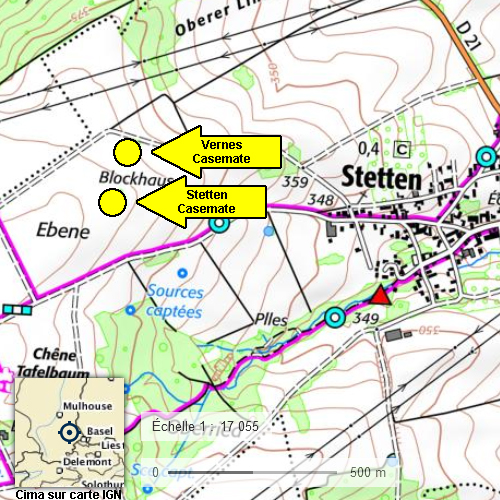

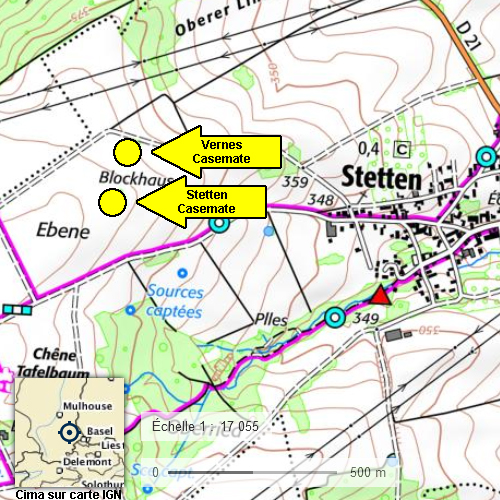

Fossé diamant remplacé par deux petites fosses.

En façade, les casemates CORF ont des fossés diamant empêchant l'ennemi de s'approcher des créneaux de tir. Ces fossés recueillent aussi les étuis des munitions d'infanterie utilisées par leurs défenseurs.

Photo d'un exemple de fossé diamant (Casemate n°1 Notre Dame d'Amour. SF Escaut).

Photo Lambert Sylvie-Laure.

Toujours par souci d'économie, les casemates STG ont leurs fossés diamant remplacés par de toutes petites fosses (P.F) uniquement là pour recueillir les étuis des munitions utilisées.

Les latrines

Les latrines

Peu classique, semble-t-il dans la fortification, les latrines des casemates STG sont le siège (si l'on peut dire) d'un créneau de tir pour fusil mitrailleur (FM).

Les latrines disposent aussi, bien sûr, d'un coin d'aisance : des latrines « à la Turque ».

Le trou, en bas à droite de la photo, était prévu pour faire passer l'agitateur permettant de brasser le contenu de la fosse chimique située juste au-dessous des latrines. L'agitateur n'a visiblement jamais été installé.

Remarque au sujet de la sécurité passive de la casemate.

Sur les deux photos ci-dessus des latrines, on peut voir que le mur de façade de la casemate, côté créneau de tir du fusil mitrailleur (FM) (côté le plus exposé aux tirs ennemis), est intérieurement recouvert de plaques de blindage (ici rouillées). Ces plaques sont là pour protéger l'occupant des latrines contre l'effet mécanique Hopkinson. [nous vous invitons à consulter notre dossier sur cet « effet mécanique »].

On retrouve ces mêmes plaques de blindage (mais ici repeintes en blanc) sur la paroi interne du mur côté créneau pour mitrailleuse, créneau pour AC47... ainsi qu'au plafond de toute la casemate, comme c'est le cas dans les casemates CORF !

On peut donc constater que cette casemate STG (Section Technique du Génie), construite bien après la dissolution de la CORF (début de construction : 1937) et dans une période de restrictions budgétaires, n'a rien à envier à celles de la ligne Maginot stricto sensu... à part le fait qu'en 1940 elle n'était pas encore terminée !

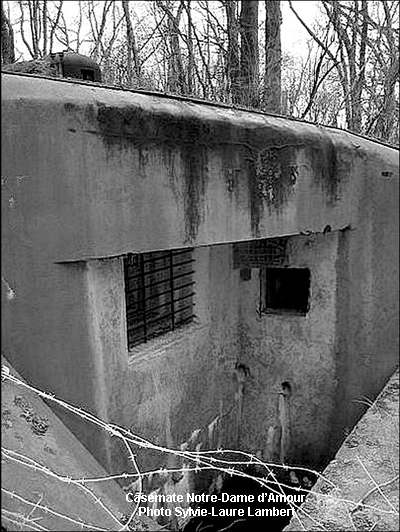

Cloche GFM

Cloche GFM (Guet et FM)

Les cloches GFM, installées sur les superstructures de la plupart des blocs d'ouvrages de la ligne Maginot, ont deux rôles essentiels :

- Observations avec épiscopes, jumelles et périscope,

- Tirs avec FM et mortier de 50mm.

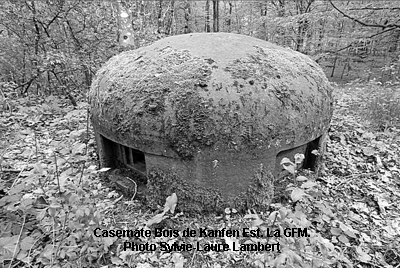

Nous sommes désolés mais... nous n'avons pas de photos relatives à la cloche GFM des Vernes ! En attendant d'avoir le plaisir de vous la présenter en photo, nous allons illustrer ce dossier avec des GFM d'autres fortifications.

À la casemate des Vernes il s'agit d'une cloche GFM type B (1934), c'est-à-dire d'une cloche plus résistante aux tirs ennemis que les GFM type A (1929) installées sur la plupart des fortifications de la ligne Maginot.

GFM type B de l'ouvrage du Four à Chaux (SF Vosges).

Photo Maillot Luc.

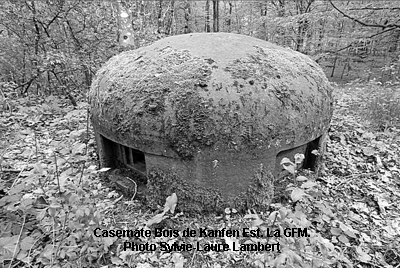

GFM type A de l'abri du Bois de Kanfen (SF Thionville).

Photo Lambert Sylvie-Laure.

Différences entre type A et type B

Des améliorations par rapport aux GFM type A étaient devenues indispensables entre autres à cause du fait que les canons allemands avaient gagné en précision et en efficacité.

Ces améliorations portent tout particulièrement sur :

- la protection de l'occupant dangereusement exposé à l'effet mécanique Hopkinson (voir l'un de nos dossiers) car les GFM type A ne sont intérieurement pas doublées par un blindage ;

- la résistance renforcée des créneaux face aux impacts de tirs tendus.

,

Sous-sol

Sous-sol de la casemate et conclusion

Les casemates STG construites sont, pour la plupart d'entre elles, à un seul niveau.

Celle des Vernes fait partie des exceptions car elle dispose d'un sous-sol auquel on accède par une trappe.

Il était prévu d'équiper ce sous-sol d'un groupe électrogène CLM 1PJ65 et d'un système de ventilation.

Conclusion

Si cette casemate avait reçu son équipement complet, initialement prévu par la STG, on peut constater qu'en qualité elle aurait grandement rivalisé avec les autres casemates CORF.

Mais... comme nous l'avons rappelé, après la dissolution de la CORF, et vu le manque de crédits utilisables, on peut se demander s'il n'aurait pas été plus judicieux de réserver ces crédits à la construction d'avions de combat et de chars plutôt que de dresser de nouvelles casemates même aussi prometteuses que celle des Vernes. Sans compter que la plupart des nouvelles casemates (ou blockhaus) en cours de construction un peu partout en 1940, étaient de qualité très médiocre par rapport à celle des Vernes à tel point que le grand spécialiste « ligne Maginot » Truttmann Philippe les qualifia de « fortification camelote ».

Cela étant, politiquement parlant, pour le grand public, des blockhaus en grande quantité et quelle qu'en soit la qualité, ça se voyait plus que la plupart des autres réalisations militaires. C'est peut-être l'une des raisons politiques de leur multiplication juste avant 1940.

.

Compléments...

Compléments

Commentaires d'Internautes

Commentaires d'Internautes

Grazie R.G.

Merci de vos envois

AB.

Bonjour Evelyne et Raymond !

Super dossier, bien complet !

et bien articulé. Bravo ! S et B.

Beau travail ! Merci.

Bien à vous. Marcel H.

Bonjour Raymond, dossier très intéressant comme toujours félicitations. G.K.

Bonjour Raymond,

Merci pour cette info, c'est une belle 3D !

Michel

Un grand merci. Jean (le belge.)

Remembering you the Maginot. Regards. Francisco H. S.

Merci! Cordialement. Inge W.

MERCI BEAUCOUP ! Bien à vous. Marcel H.

Je suis vraiment très étonné de ce que vous pouvez faire avec l'informatique et votre passion est incroyable.

Cela nous permet de mieux comprendre ces installations sur notre territoire.

Encore Bravo et Merci. Raymond G.

.

.

.

.

.

.

E-R Cima, kaff.

Casemate des Vernes. Avec des photos de

Casemate des Vernes. Avec des photos de